|

Dies ist die 2. Seite

vom neu eröffneten 7.III.Selbstbau-Projekt.

11.03.2024

Aufbau und Löten der Platine

Alle Bauteile waren bereits auf der Stückliste der 1.

Seite enthalten.

(mit Ausnahme der Platine)

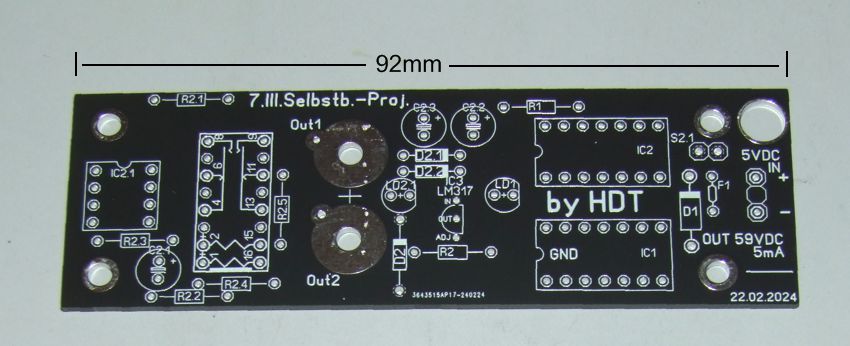

Die neue, ungelötete Roh-Platine

Bild 1

Empfehlung zum Einbau des Relais und der DC-Wandler, sowie des Timer-ICs

Werden diese Teile von Anfang an fest verlötet, sind sie später für die Verwendung

auf anderen Platinen kaum noch zu "Entlöten". Besonders der Anfänger wird aber möglicherweise eine

Platine mehrmals neu aufbauen müssen, wegen einem großen Fehler oder Defekt der Lötaugen

oder Leiterbahnen. (durch mehrfaches Löten an Lötaugen, entstehen Ablösungen der

Kupferfläche)

Für diesen Fall ist es sehr von Vorteil, wenn man die

genannten Bauteile nicht direkt fest verlötet, sondern "steckbar" verbaut und dazu IC-Sockel oder

Fassungen verwendet, in denenn die Bauteile

wiederverwendbar bleiben. Dazu verwendet man "IC-Fassungen

mit gedrehten Buchsen", die kosten ein paar Cent mehr, halten aber die Bauteile

sehr gut an ihrem Platz.

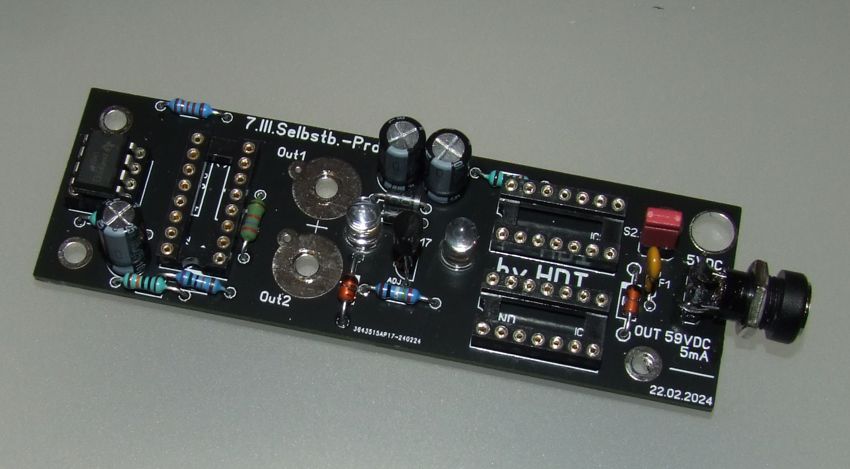

Die neue Platine mit IC-Fassungen

versehen

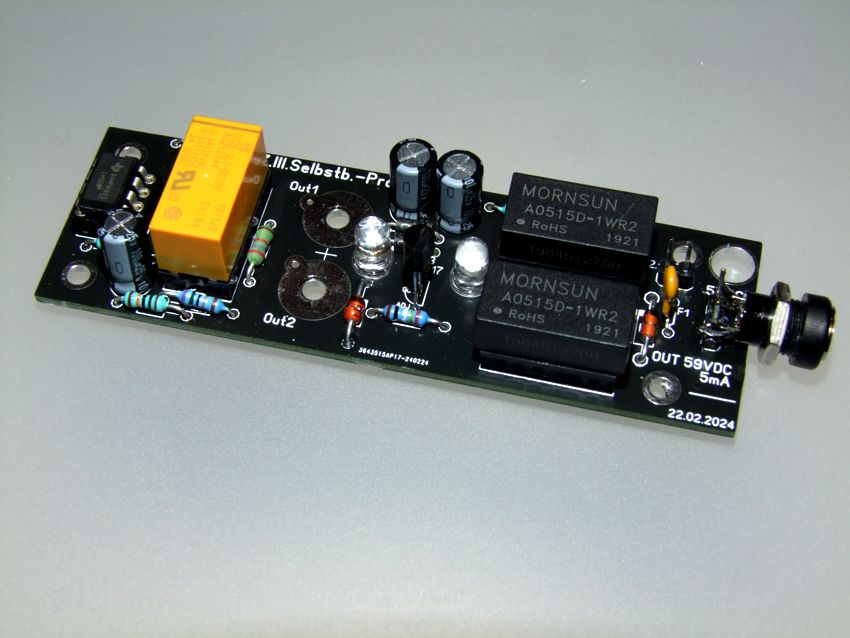

Die neue fertig gelötete Platine mit den DC-Wandlern und dem Relais

Das neue

Gehäuse gebohrt mit den Montageteilen

Zwei verschiedene Einbauvarianten für das gleiche Gehäuse.

Der

Unterschied ist gering. Links die Variante mit außen liegenden

Elektrodenanschlüssen. Rechts die Variante mit innen liegenden

Elektrodenanschlüssen.

Die Unterseite der beiden Einbauvarianten.

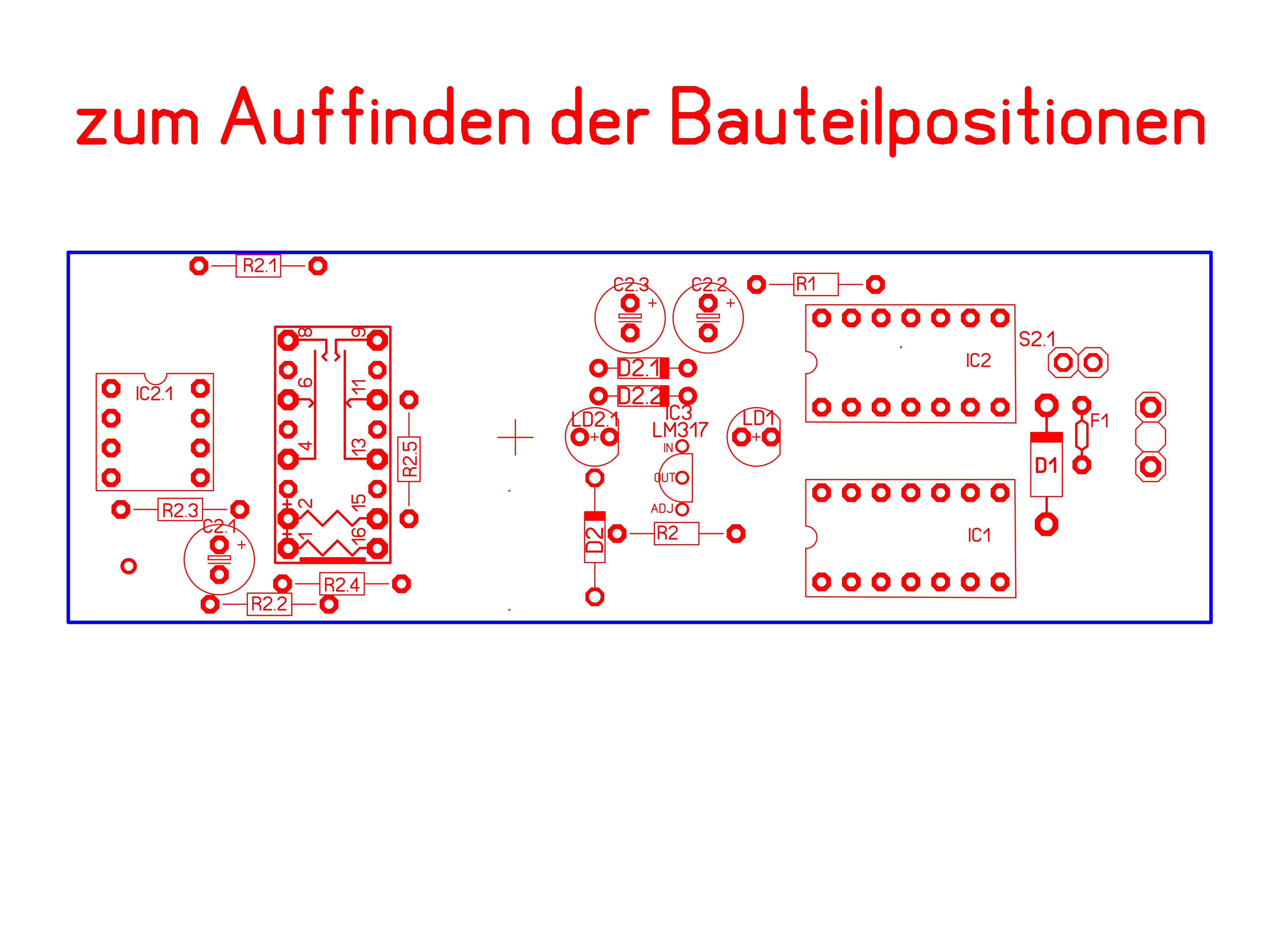

Das wichtigste Dokument neben dem Schaltplan ist der Bestückungsplan.

Der neue

Bestückungsplan

Der neue Bestückungsplan nochmals vereinfacht dargestellt

Man ´beginnt die Bestückungs- und Lötarbeiten am besten mit den flachen

Bauteilen, Den Widerständen.

Danach weiter mit den Dioden und den Fassungen

für Timer-IC, DC-Wandler und Relais. Zum Schluss die Elkos.

* * *

Impressum:

©

April/2005 by HANS-DIETER TEUTEBERG • hans-dieter.teuteberg@t-online.de

Illustrationen

© H.D.T.

|